于数字化办公愈发普遍的当下,企业期望员工运用自家产品来提高业务认知,这原本没什么问题,然而,将其与绩效强行关联的行为,却引发了职场界限以及员工自主决定权方面的争执。

企业产品体验管理

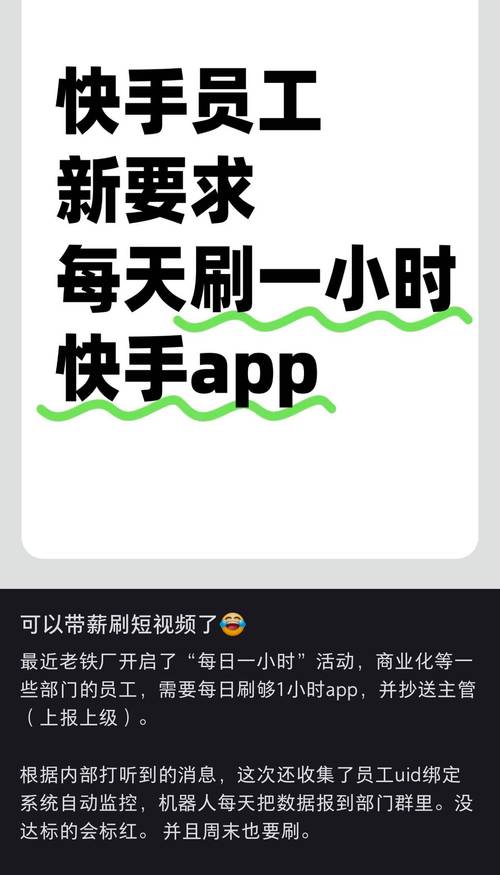

现代科技类企业通常极为看重员工针对自家所生产产品之内在使用体验。其中以快手作为典型实例,其相关领域的产品运作团队依照规定需要定时递呈用户行为状况分析类报告,在2023年对外公布的企业内部数据清晰表明,产品所属部门的员工平均每天使用该产品的时长大概为45分钟。这样一种制度方面予以构建的初始目的在于借助员工自身所获取的第一手运用感受去及时察觉产品界面交互以及内容推荐机制方面所存在的问题。

不过,具体执行方式,存在显著差异,部分企业,采用自愿体验加分制,举例来说,字节跳动,为体验产品的员工,提供积分奖励,然而,有些企业,借助系统自动监测,使用数据,值得留意的是,强制措施,有可能致使员工,产生抵触心理,反倒削弱体验效果。

绩效关联的争议

将产品使用时长同绩效考核直接关联起来的这种做法,在业内是存在分歧的,2024年人力资源调研报告表明,在互联网行业里,把产品使用纳入考核指标的企业大概占到23%,支持者觉得这样能够保证员工切实领会产品逻辑,反对者却指出单纯的时间累计没办法体现理解深度。

某些企业,在实际操作里,要求员工,每周提交体验报告,而非单纯记录时长,这种注重质量评估的方式,更能体现员工,对产品功能的思考,专家建议企业,应建立多维评估体系,将产品理解能力,与实际工作产出相结合。

用户体验感知

行业中,产品团队和真实用户间的认知存在差异是普遍的一种现象。2023年用户调研数据显示,超60%的产品经理承认,其设计决策跟用户实际需求有偏差。快手在2022年做的内部测试显示,持续用产品的运营人员,对功能改进建议的准确率提高了约18%。

为将这种认知方面存在的差距予以缩小,企业一般会采取诸多措施 ,这些措施包含组织用户进行访谈 ,对行为数据展开分析 ,开展A/B测试等 ,其中使员工深切体验产品 ,这一方式被证明乃是成本相对较低且实施较为便捷的方法当中的一个 ,不过此方法需要与其他调研手段一同配合使用 。

职场管理边界

企业管理权和员工个人时间那界限方面的问题愈渐突出,按照2024年中出现的最新劳动法的司法解释,企业要是强制占用并非工作的时间去开展培训或者产品体验就得支付对应的报酬,部分企业于制度设计里清晰划分工作体验与休闲使用之间的差异 。

在实际发生的案例当中,北京那儿有一家互联网公司,在2023年的时候,因为要求员工在下班之后还要继续去使用产品,从而遭到了投诉。法律方面的专家明确指出,企业在去制定相关制度的时候,应该遵循自愿这一原则,并且不可以把非核心的工作要求跟绩效强制性地关联到一起,因为这样做很有可能会违反劳动合同法里面的相关规定。

行业实践对比

不同企业快手双击24小时在线,在员工产品体验管理上持有各异策略,阿里巴巴采用“产品体验周”制度按月安排特定时间集中于测试,腾讯推崇“用户角色扮演”活动要求员工以不同用户视角去使用产品,这些方式都规避了单纯计时所带来的机械性。

国际企业的那般行事方式也是具备着值得予以参考的特性的,谷歌提出需求判定新产品在推出去上线以前必定得经由内部员工所开展的测试这个环节,然而却相较于此更着重于去收集那些有具体内涵的关乎改进方面的建议,Meta却是构建起了有着完备性质状况的产品反馈体系结构,把员工们所给予的建议同产品本身所进行的逐步改进增进更新直接建立起关联关系,最终塑造搭建形成良性程度的循环状态,

制度优化方向

使现有产品体验制度加以改进这件事,是要多方面同时采取措施的。其一呢,要构建起科学的评估标准,把衡量的侧重点从使用时长转变为质量考核。其二呀,能够去设计激励方面的机制,针对那些提出了有效的有助于改进建议的员工给予奖励。其三呢,得明确制度所涉及的边界范围,防止出现过于多的干预员工自身所拥有的自主权的情况。

某知名咨询公司在2024年发布的报告提出建议,企业能够把产品体验跟专业培训相互结合快手双击24小时在线,比如说举办产品逻辑解析讲座,以此帮助员工更良好地理解设计理念,同时还应当尊重个体差异,允许依照岗位特性对体验方式作出调整。

各方面的读者们,于您过往的工作经历当中,有没有碰到过类似这般的制度呢?您觉得企业怎样去平衡产品方面体验的要求以及员工所拥有的自主权之间的关系呀?欢迎来分享您自身的观点,要是感觉这篇文章具备一定价值的话,请进行点赞给予支持,并且转发给更多的友人去展开讨论.

抖音网站0.5块钱100个

抖音网站0.5块钱100个